あおぞら学校は、もうすぐ開校7年目になります。

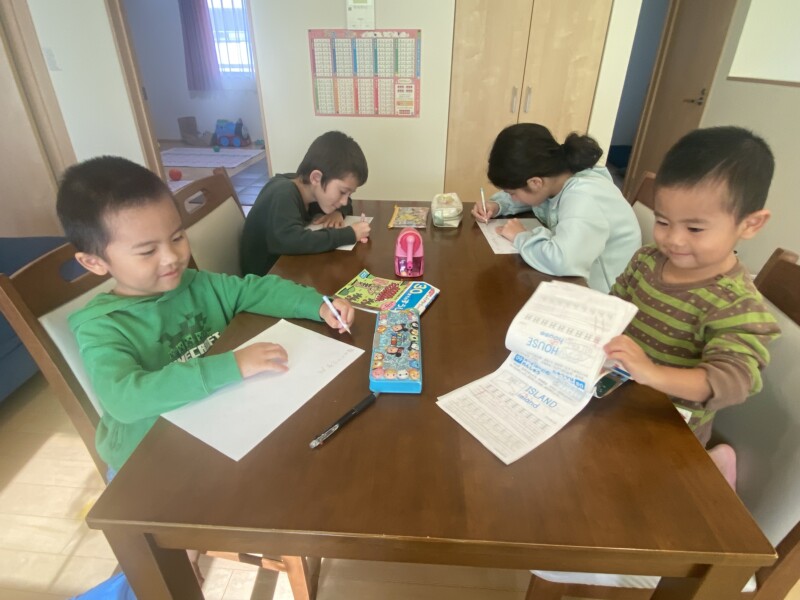

去年からいわゆる「勉強」の時間がぐっと増えました。

このことについて大人のスタッフは感じることや考えること、そして感動がとても多く、スタッフの立場でも学びが多いこととなりました。

今回は「勉強する」とはどういうことなのかを掘り下げたいと思います!

今回のポイントは、

- なぜ勉強をすることにしたのか

- どうやって勉強をするか

- なぜ続けるか

- 結局勉強なんだ

- 勉強をサポートする大人

ということです。実に興味深いですね🤔!

では、早速ですが、「なぜ勉強をすることにしたのか」についてです。

と言っても勉強だからとか、それ以外だからと言って、スタッフのすることはあまり変わらず、「やりたい」「じゃあやってみようか」という流れです。

こんな流れで今まで、スポーツ、クッキング、遠足、ゲーム、アートなどなどをしてきました。

学習系だと、ひらがなや漢字、消費税計算についての授業が不定期で数回開催されていました。

開校して5年間、国数理社という「勉強」の授業の開催はあまりありませんでしたが、生徒の年齢も上がり、興味が学問の方へも向いてきたように見受けられました。

「算数の勉強をしたら、バスケが上手くなる気がする」と話してくれた生徒がいました。

所属しているミニバスチームのコーチが「バスケでも算数を使うんだよ」と話していたそうです。

あ❗️流川先輩😳 先輩と真逆の発想ですいません😅

でも比例と反比例の法則や、速度とタイミングなどの感覚はバスケで身につくことになります。なので、もしかすると、バスケをすると算数が得意になるのかもしれません。

どちらにせよ、バスケがきっかけとなり、算数の勉強を始めることとなりました。

算数ドリルを開くと文章問題があり、漢字が出てきたり、文章理解もできないといけなかったりで、「算数」の授業の他に「国語」の授業も開設されることになりました。

同時期に、マイクラ大好きな生徒がプログラミングに興味を持ち、タイピングを始めたら、アルファベットとフォニックス(英語の読み方)をする流れになり、そのまま英単語、英文法を学ぶ流れになり、今では毎日、全員参加の英語の授業が行われています。

またある時、「暗記」が必要なんじゃないか、ということや、どうしたら記憶に定着するのか、を話し合ったことがあります。

「暗記」に関しては長くなるのですが、簡単に説明すると、「何度も」「思い出す」ということが有効だと気付きました。

暗記の仕方が少しわかったところで、社会と理科をやってみることを提案しました。試験においては「暗記科目」と言えるからです。

「社会と理科もやろう。試験にもあるし、早く取り掛かった方が良い気がするし。」

ということで、更に2教科追加の時間割が組まれました。

更に更に、暗記をするためには、自習も重要だということにもなり、週一回、図書館に行き、みんなで自習する日も設けられました。

ちなみに、授業や自習は主活動となり、それに参加するかどうかは自由です。全て参加する生徒、部分的に参加する生徒もいますし、全て参加しない生徒もいます。

さて、「どうやって勉強するか」についてですが、

「授業」となると、「先生、何すればいいの?」という雰囲気になります。あおぞら学校でもその雰囲気はいとも簡単に出来上がりますが、この雰囲気は、

なんだかなぁ🤔を覚えます。「個性を生きる」が聞いたら笑われそうです😅

例えば、10歳を超えた生徒たちが、「作文を書いてみよう」となった時、「習ってないから書けない」という生徒と、せっせと作文に取り組む生徒に別れました。

作文を「書けない」という生徒に話を聞くと、「字は書けるけど、作文は書き方を知らないから何にも書けないよ。だから教えて。」

と言いました。

作文に取り組む生徒も習ったことはないはずですが、せっせと何かを書いています。話を聞くと、「ただ思うことを書いてるだけだよ。漢字の勉強になるね。あと、話すのと書くのって全然違うんだね。句読点が意外と難しい。」と話してくれました。

あおぞら学校の生徒も色々です。作文を書くことでどんどん何かを習得する人もいれば、全然作文が進まないという人もいます。

地域の小学校の先生なら、作文ができないという生徒には、休憩時間や帰宅時間も気にせず教えるんだろうか?と想像します。

あおぞら学校のスタッフも教えることはできますが、何かを教えるためには生徒の「こころ」が必要です。

作文が書けないという生徒は、作文に対して「こころ」あらずの状態なので、「教授」が成り立ちませんでした。

でも切り口や入口はたくさんあります。作文だけがやるべきことではありません。他の方法を見つけられると良いでしょう。

とはいえ、生徒自身が「受け身」でいてはいけませんね。何かに手をつける前に、取り組む姿勢や自分の可能性、将来についてじっくり考えることも必要ですね。

また別の生徒は、読み書きが苦手で、「国語」の勉強をどうしたら良いか迷っていましたが、「書写」に着地しました。

「はね、はらい」や書き順を気にしながらゆっくりと綺麗な文字を書くことはしっくりきた様子でした。

「これなら漢字の練習もできそう」と喜びの言葉を話していました。この生徒は計算も苦手でしたが、書写を始めてから自信がついたのか、暗算にも取り組むようになりました。

こんな風に、「どう学ぶか」にはかなりの多様性や可能性があると感じました。

やってみたらつまらなかったとなる学習法もありますが、だからと言って、勉強自体を避けたり、やめるのは本当にもったいない!!

楽しく学習する方法はいくらでもあるのです。自らクリエイトする精神があれば、「学問」はワクワクが止まらないはずなのです。

ツールも自分で選べる時代です😊

では、「なぜ続けるか」についてです。

今の生徒たちの様子だと「高卒認定試験」、その後の「共通テスト(以前のセンター試験)」「大学入試」のため、という感じがあります。

現在大人のスタッフが学生時代を思い返しても、同じ理由で勉強をしていたのですが、あおぞら学校の生徒はどこか違うなと感じます。

去年から国数英は毎日授業を行うことになりました。その理由は、間が空くと忘れちゃうからです。

せっかく学習の入口を見つけても、1週間も空くと、振り出しに戻ったり、何をしていたか自体を忘れたりすることが起こりました。

スタッフとしてはちょっとした思い切りで、「ゲーム時間を減らして勉強をしないか?」と提案したところ、

「良いかも。ゲームは家でできるし、休みの日もできるし」「ゲームはもうたくさんしたからしなくていい。スポーツの時間はあった方が良いと思う。」「勉強の時間に是非して欲しい。」

という反応でした。早速時間割が組まれ、そのスケジュールをこなしてみることになりました。

「なぜ続けるか」においては、単純に「忘れちゃうから」が大きな理由ですが、「受験」をすることで「習得」したことが認定されるならもちろん受けたいし、大学は勉強を続けるには良い環境だ、という観点から進路を見出している様子です。

スタッフ個人の過去は、親や先生に「この高校、この資格、この大学、この塾、こういう系企業」と言われたら、理由や情熱はあまり関係なく、完全受け身の無感情で勉強していました。それでも必死にやって、点数的に良い結果や「合格」となることはあるのですが、

なんだかなぁ😓を覚えますw 親や先生が悪いわけではなく、なぜ自分でもっと切り開けなかったのか、あの頃に戻りたい😖と思いますw。

というわけで、あおぞら学校の生徒は、今現在、「勉強を毎日する理由」は「受験」のためと言えます。言葉は単純ですが、生徒自らがこの進路を見つけたことは、大人のスタッフにとってはとても感動することでした。

「結局勉強なんだ」という話を生徒とスタッフでよくするようになりました。

これはすごく深い話なんです。

生徒の話で「ゲームをしても、スポーツをしても、音楽をしても、勉強と繋がってるね」

というものがありました。

本当、それ!!よくぞ言ってくれた😆‼️

「とくに算数ってすごいよね」と、勉強についての語り合いが続きます。

実のところ、スタッフの脳内は、「そもそも人類の歴史は学問の歴史だ! これからも未来ある私たちがどんどん勉強して切り開くべきだ!」「勉強する環境があるなんて最高の幸せだ!」「勉強こそ人権だ!」「勉強をするデメリットは一つもないぞ!」

という民主運動が起こっていますw ※あ、脳内の一部ですよw この他にも色々考えてますw

大人になってやっと勉強は素晴らしいと気付いたもので、そのことを早く子どもたちに伝えたい、なんなら勉強をゴリ押ししたい、という気持ちが無かったわけではありません。

しかし、待った甲斐がありました!この観点で生徒に向き合える日が訪れたなぁ、ということにはやはり感動しています。

つまり、大人の圧(アツ)ではなく、対等な目線で「勉強しようよ」と言えるのです。

生徒が書いた「日々のルーティン」がテーマの作文の中に、

「今は毎日勉強をしています。前は勉強はつまらないものだと思っていました。YouTubeで小学生の子が勉強や宿題をつまらなそうにしていたからです。でもやってみたら楽しかったです。自分にとっては必要なことなので続けていきます。」

とありました。この生徒とは「楽しく勉強すればいいよね、ずっと続けられるし。」「つまらなく勉強することもできちゃうんだね、それだと勉強嫌になるね。」

なんて会話をしました。どちらも自分の選択次第ということですね。

さて、ここで「勉強をサポートする大人」についてですが、

スタッフもどうすべきかを完全に言えるわけではありません。でも経験上、やってはいけない「禁じ手」は思い当たります。

それは「ただ与える」ということです。

ゲーム機やスマホは、ただ与えることのデメリットがよく言われていますね。特にSNSの危険性は大きく取り上げられています。

勉強も、ただ言われるがままに課題をこなすことは、同じレベルで「危険」だと言ってしまいたいくらいです。

ちなみに、ゲーム、SNS、その他娯楽については、何度も言いますがめちゃくちゃ肯定的です👌

健全な娯楽趣味は、あればあるほど良いと言いたいです。どうせ、全て勉強にも繋がりますし、色んなことに良い意味で「少しずつ依存」するというライフスタイルに一票です!

なので、「勉強」が娯楽趣味と同じ系列にあることが理想です。例えば、趣味が「ゲーム、映画鑑賞、サッカー、勉強」だとか。

つまり、「娯楽は勉強だし、勉強は娯楽だし」という捉え方ができるかどうかです。

ですが、この感覚はなかなかの難しさです。あおぞら学校のスタッフでも、我が子にさえこのことは伝えづらかったのです。

「勉強しようよ」に対して、何度も「嫌だ」と言われました。本来楽しいはずの勉強なのに、ゲームやスポーツ、アートやトランプほど受け入れられません。

YouTubeやアニメのせいだ!なんて言っている暇はありません。試行錯誤しました。

試行錯誤とは言っても、好きなことをさせつつ、虎視眈々と「勉強」というツールを紹介するタイミングを見計らっていました。

そして何度もタイミングをミスりました😅どうしても早くやったら良いと思ってしまう、昭和生まれのサガです😓

そしてタイミングが来ました!10歳でした!

それまでは不定期にひらがな、カタカナ、漢字、九九などをしてきましたが、その経験も活かしつつ、「毎日やった方が良い」と本人からのエネルギーが出たのは10歳でした。

10歳が一つの目安になることは間違いありません!あおぞら学校のスタッフが断言します!

この時期は、これまでの成果が「開花したな」という雰囲気でした。「勉強しなよ」「うん、するする」が成立します!

かと言って、10歳まで放置はダメ、絶対⚠️

何度も言いますが、SNSもゲームも娯楽も勉強も、「ただ与える」は人をダメにします。良き程度の放任は良いとしても、「放置」をしていては10歳で花開くものもスムーズにはいかないかもしれません。

実体験からだと、学問はやはり難しいものでもあるので、10歳にはちょうど良いのかなと感じました。10歳より前にしていた読み書きや計算の学習は、「学問」としてというよりは、「生活」に必要なので学んだという感じです。

小学校のように、6〜7歳で「学問」を始めるのが絶対に悪いわけではありません。開花が早いという人も多いでしょう。

でも学習方法は十人十色です。お子さんをよく観察し、本人と相談してしっくりくるものを教材にしましょう。じっくりと進めるのが重要ですね。

自分に合わない勉強スタイルや他者との比較を6歳から何年も続けると、10歳の開花時期には勉強に対して疲れ切っちゃうので、マジで要注意です。

また、10歳を越えても「学問」に気持ちが向いていない場合は、焦ることはありませんが、それまでやっていた好きなことは大切にしつつ、習慣に変化を取り入れることは推奨します。

10歳にとって、勉強は12年とかそれ以上続けるものです。マラソン選手の応援をするくらい、慎重に気を遣って手を貸さなければいけませんね。

つまり、「伴走」ということですね。

あおぞら学校のスタッフも、良き伴走者になれるよう、生徒たちとともに受験勉強に励んでいます!はっきり言って楽しいです😆

ですが、子どもにとっては、誰を伴走者に選びたいかと言えば、親であることは間違い無いです。

あおぞら学校のスタッフは、保護者の方がお子さんにとって世界一の伴走者になることを全身全霊で応援するとともに、我が子にとって世界一の伴走者になれるよう日々精進です。